Виленская церковь. Виленская епархия. Братства, др. церковно-общественные организации

РПЦ, учреждена в февр. 1839 г. с наименованием Литовская, включала территории Виленской и Гродненской губерний Российской империи. С 6 апр. 1840 г. Литовская и Виленская, с 13 апр. 1945 г. Виленская и Литовская. Совр. территория - в границах Республики Литвы . Кафедральный город - Вильнюс (до 1795 - Вильно, затем - Вильна, с 1920 вновь Вильно, с 1939 - Вильнюс). Кафедральный собор - в честь Успения Пресв. Богородицы (Пречистенский). Правящий архиерей - архиеп. Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев ; на кафедре с 24 дек. 2010). Епархия разделена на 4 благочиннических округа: Вильнюсский (города Вильнюс и Друскининкай, р-ны Вильнюсский, Тракайский, Шальчининкский), Каунасский (города Каунас и Шяуляй, р-ны Йонавский, Кедайнский, Кяльмеский, Расейнский, Укмяргский), Клайпедский (города Клайпеда и Паланга, р-ны Клайпедский, Акмянский, Мажейкский, Таурагский, Тяльшяйский) и Висагинский (города Висагинас и Панявежис, р-ны Аникщяйский, Биржайский, Зарасайский, Молетский, Панявежский, Пасвальский, Рокишкский, Утянский, Швянчёнский). К 1 янв. 2004 г. в В. е. действовали 50 приходов, 2 мон-ря (муж. и жен.). В клире епархии состояли 43 священника и 10 диаконов.

Учреждение епархии

После заключения в 1596 г. Брестской унии большинство православных, живших на литов. землях и являвшихся польск. подданными, были обращены в униатство . В результате 3-го раздела Польши (1795) литов. земли, включая Вильно, вошли в состав Российского гос-ва, на них были созданы Виленская и Слонимская губернии, объединенные в 1797 г. в одну. Указами 9 сент. 1801 г., 1 янв. и 28 авг. 1802 г. обе эти губернии были восстановлены с названиями Литовская Виленская и Литовская Гродненская, позднее переименованные в Виленскую и Гродненскую. В 1793 г. немногочисленная правосл. община Литвы вошла в Минскую, Изяславскую и Брацлавскую епархию, к-рая была образована на территориях, присоединенных к России по 2-му разделу Польши (1793); с 16 окт. 1799 г. Минский архиеп. Иов (Потёмкин) стал именоваться Минским и Литовским. В 1833 г. была воссоздана правосл. Полоцкая и Витебская епархия, включившая в себя территорию Виленской губ.

К нач. 30-х гг. XIX в. большинство населения Виленской губ. были греко-католиками. По утверждению Полоцкого архиеп. Смарагда (Крыжановского) , жителей правосл. вероисповедания в губернии насчитывалось ок. 1 тыс. В Вильне не было ни одной правосл. приходской церкви, действовал только Свято-Духов монастырский храм, в 1838 г. была освящена приписная к нему кладбищенская ц. во имя прп. Евфросинии Полоцкой.

12 февр. 1839 г. в Полоцке состоялся собор епископов униатских Полоцкой и Витебской епархий, к-рый вынес решение о воссоединении с правосл. Церковью (см. Полоцкий собор), в том же году была образована правосл. Литовская епархия, к-рую возглавил архиеп. Иосиф (Семашко ; с 1852 митрополит), принятый в общение с правосл. Церковью вместе с паствой. В 1840 г. здание католич. костела св. Казимира было обращено в правосл. церковь, освященную во имя свт. Николая Чудотворца. 9 мая 1845 г. кафедра Литовского архиерея, в 1839-1845 гг. находившаяся в жировицком в честь Успения Пресв. Богородицы мон-ре , была перенесена в Вильну, кафедральным собором стала ц. свт. Николая. В 1840 г. было создано Брестское вик-ство Литовской епархии для управления приходами на территории Гродненской губ. В 1843 г. в Литовскую епархию вошла территория новообразованной Ковенской губ. и было учреждено Ковенское викариатство .

Литовская епархия во 2-й пол. XIX - нач. XX в.

До нач. 60-х гг. XIX в. епархия практически не получала средств из российской казны на строительство храмов, местные ресурсы не позволяли осуществлять его в нужном объеме. Положение в корне изменилось после подавления польск. восстания 1863-1864 гг., когда мн. костелы и католич. мон-ри «за содействие мятежникам» главным начальником края М. Н. Муравьёвым были переданы в распоряжение правосл. епархии или закрыты. В 60-х гг. российская казна выделила 500 тыс. р. на строительство 57 храмов в Литовской епархии, кроме того, со всех концов России в край поступали пожертвования. В 1865-1869 гг. были восстановлены древниехрамыВильны, построенные в XIV в.: Успенский митрополичий собор (Пречистенский), ц. вмц. Параскевы Пятницы, ц. свт. Николая, к к-рой пристроили часовню в честь арх. Михаила, в 1851 г. в Свято-Духове мон-ре в существовавшей ранее пещере была оборудована ц. во имя Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия , где поместили мощи этих святых, вновь обретенные в 1814 г. К кон. 60-х гг. XIX в. на территории епархии действовало более 450 правосл. храмов.

При архиеп. Макарии (Булгакове ; 1868-1879), сменившем на кафедре митр. Иосифа, в епархии были построены и переделаны в православные 293 приходские церкви. Архиеп. Макарий ввел выборность благочинных, при нем регулярно проходили епархиальные, благочиннические и училищные съезды. В 1898 г. Литовскую кафедру занял архиеп. Ювеналий (Половцев) , придававший большое значение устроению монашеской жизни. По его ходатайству перед Синодом в 1901 г. был возрожден Березвечский в честь Рождества Пресв. Богородицы жен. мон-рь, значительно увеличилось число насельников виленского Свято-Духова мон-ря, священноархимандритами к-рого являлись Виленские архиереи. В 1909 г. при виленском православном Свято-Духовском братстве был учрежден церковно-строительный комитет, к-рый взял на себя заботу по организации сбора средств на храмоздательство в епархии. В 1899 г. в связи с учреждением Гродненской кафедры (см. Гродненская и Волковысская епархия) территория Гродненской губ. была исключена из Литовской епархии, прекратило существование Брестское вик-ство.

Во время управления Литовской епархией архиеп. св. Тихоном (Белавиным ; дек. 1913 - июнь 1917; впосл. Патриарх Московский и всея России) была открыта церковь при штабе военного корпуса в Вильне, заложена ц. во имя ап. Андрея Первозванного в с. Андроны Дисненского у., построены храмы в Дисне и в мест. Угорско-Богинское (Богино). Представители имп. семьи в разные годы неоднократно посещали Вильну, участвовали в богослужениях в местных храмах, 24-25 сент. 1914 г. по пути на фронт Вильну посетил почетный председатель Виленского братства имп. св. Николай II Александрович .

Духовные учебные заведения

Вильна. План части города с показанием существоваших и ныне находящихся в нем православных храмов, монастырей и часовен". Литография. 1874 г. (ГИМ)

Вильна. План части города с показанием существоваших и ныне находящихся в нем православных храмов, монастырей и часовен". Литография. 1874 г. (ГИМ)

В 1839 г. униатская семинария в жировицком Успенском мон-ре была преобразована в православную, в авг. 1845 г. переведена в виленский Свято-Троицкий муж. мон-рь, настоятель к-рого являлся ректором семинарии. В 1839-1915 гг. в ней ежегодно училось 170-195 чел. Поначалу преподавание велось на польск. языке; после появления в ДС рус. преподавателей рус. язык стал доминировать в учебном процессе, хотя нек-рые богословские дисциплины в течение долгого времени преподавались на латыни в целях подготовки семинаристов к диспутам с католич. священнослужителями. В 40-х гг. XIX в. при ДС работал этнографический комитет, под наблюдением к-рого составлялись описания обычаев жителей Западного края, публиковавшиеся Российским географическим об-вом. Библиотека ДС в 1885 г. насчитывала 12500 томов, среди них были редкие издания XV-XVII вв.

8 сент. 1861 г. в Вильне открылось епархиальное 3-классное жен. училище, к-рому имп. Мария Александровна завещала капитал. В 1867-1872 гг. в епархии действовали 5 ДУ: Березвечское, Виленское, Жировицкое, Кобринское и Супрасльское, находившиеся в ведении семинарского правления. В 1872 г. 3 уч-ща были закрыты, действующими остались уч-ща в Жировицах и в Вильне, в 1895 г. в них обучалось 307 учеников. 25 окт. 1894 г. было учреждено виленское Свято-Андреевское попечительство для оказания пособий бедным ученикам ДУ.

После издания в 1884 г. «Правил о церковноприходских школах» в Литовской епархии стал создаваться этот новый для нее тип учебных заведений (ранее в епархии преобладали народные уч-ща). В 1886 г. открылась образцовая церковноприходская школа при ДС. В 1885 г. по предложению архиеп. Александра (Добрынина) совет Виленского братства принял на себя обязанности епархиального училищного совета, его отделения были организованы во всех уездах Виленской, Гродненской и Ковенской губерний. В 1888 г. совет учредил учительские 2-годичные школы в Вильне и в Гродненской губ. для подготовки преподавателей церковноприходских школ (состоялись 2 выпуска - в 1890 и 1892). В 1895 г. на территории епархии действовало 148 церковноприходских школ с 6205 учениками, 693 народных начальных уч-ща с 43385 учениками и 1288 школ грамоты с 24445 учениками. Существовали школы при виленском Свято-Духовом, Борунском (приписном к Свято-Духову), Пожайском, Сурдегском, Березвечском, Анталептском мон-рях.

Миссионерская, просветительская, издательская деятельность

Поскольку православные в Западном крае жили по преимуществу в инославной среде, миссионерство было одним из основных направлений деятельности церковных и рус. общественных структур в Литовской епархии. С 1880 г. в нек-рых храмах начали проводиться внебогослужебные религиозно-нравственные собеседования, с 1892 г. при ДС проходили еженедельные религиозно-нравственные чтения. В доме, принадлежавшем Виленскому братству, по субботам проводились собеседования с евреями. В епархии существовала должность противораскольнического миссионера для работы со старообрядцами. С 1898 г. по Виленскому краю курсировал миссионерский поезд - «вагон-церковь полесских дорог». При архиеп. сщмч. Агафангеле (Преображенском ; 1910-1913) начал работу епархиальный миссионерский комитет, к-рый в 1911 г. возглавил еп. Елевферий (Богоявленский) , вик. Ковенский. Были также организованы миссионерские курсы, на к-рых главным предметом стала «противокатолическая полемика». При архиеп. Агафангеле в Духов день ежегодно совершались торжественные крестные ходы из всех виленских храмов и мон-рей к Николаевскому кафедральному собору, затем к Свято-Духову мон-рю.

С 1863 г. в епархии выходил ж. «Литовские епархиальные ведомости» , с 1907 г.- «Вестник виленского Свято-Духовского братства». 20 янв. 1895 г. в Вильне открылась типография Свято-Духовского братства, к 1909 г. в ней было отпечатано более 100 наименований книг.

К 1895 г. в епархии действовали 38 благочиннических и 86 церковноприходских б-к. С 1 янв. 1880 г. при всех храмах велись приходские летописи. В авг. 1886 г. архиеп. Алексий (Лавров-Платонов) утвердил программу историко-статистического описания приходов епархии, в соответствии с к-рой в 1888 г. в консистории был составлен многотомный документ.

Братства, др. церковно-общественные организации

Виленское Свято-Духовское братство являлось древнейшей и крупнейшей в Литве церковно-общественной организацией (действовало в кон. XVI - кон. XVIII в., возрождено в 1865, прекратило существование в 1915). Братство вело активную просветительскую, издательскую, благотворительную деятельность, содержало приют на 12 детей, а также дом, в к-ром на льготных условиях жили 40 семей. Приют для 30 девочек-сирот из семей духовных лиц существовал при виленском Марие-Магдалинском жен. мон-ре. Из др. братств наиболее известно ковенское Свято-Никольское Петропавловское (1864-1915, возобновлено в 1926, существовало до 1940). При большинстве приходов епархии действовали попечительства, в 1895 г. их было 479.

Литовская епархия в 1917-1945 гг.

В июне 1917 г., после избрания свт. Тихона (Белавина) на Московскую кафедру, управляющим Литовской епархией был назначен Ковенский еп. Елевферий (Богоявленский). В 1918 г. Литва провозгласила независимость, в состав нового гос-ва вошли бывш. Ковенская губ. и незначительная часть бывш. Виленской губ. Правосл. община Литвы оставалась в каноническом подчинении Русской Церкви, 28 июня 1921 г. Патриарх Тихон и Свящ. Синод назначили еп. Елевферия архиепископом Литовским и Виленским.

В 1920 г. бо́льшая часть бывш. Виленской губ., включая Вильну, отошла к Польше, в 1922 г. на этой территории была учреждена Виленская и Лидская епархия Варшавской автокефальной митрополии. В февр.-марте 1923 г. произошло самочинное отделение Польской правосл. Церкви от Московского Патриарха и ее переход в юрисдикцию К-польского Патриархата. Архиеп. Елевферий, находившийся тогда в Вильно, выразил протест против этих неканонических действий. Осенью 1922 г. решением церковного суда Варшавской митрополии владыка был уволен с Виленской кафедры, затем он был арестован гражданскими властями и отправлен в заключение в католич. мон-рь под Краковом. На Виленскую кафедру Польской автокефальной Церкви был поставлен архиеп. Феодосий (Феодосиев) . Виленская и Лидская епархия Польской Церкви просуществовала до начала второй мировой войны.

После 3 мес. заключения архиеп. Елевферий был выслан из Польши, уехал в Берлин. В апр. 1923 г. ему поступило предложение возглавить ту часть Виленской епархии, территория к-рой находилась в пределах Литовской республики. После приезда владыки в Каунас (Ковно) - временную столицу Литвы - на собрании представителей правосл. приходов был избран епархиальный совет из 3 священников и 2 мирян. Совет ежегодно переизбирался, его состав утверждался департаментом вероисповеданий Мин-ва внутренних дел Литвы. Отношения между правосл. епархией и властями регулировались «Временными правилами отношений Литовской православной церкви с литовским правительством».

В 1926 г. министр внутренних дел В. Пожела побуждал архиеп. Елевферия предпринять действия для приобретения Литовской епархией автокефалии. Архиерей отказался, ссылаясь на то, что управляет частью Литовской епархии и вопрос о ее судьбе можно решать только после возвращения Виленского края Литве. Поскольку присоединение территорий, оккупированных Польшей, было главной политической задачей Литовского гос-ва, планы правительства по автокефалии были на время отложены. Осенью 1928 г. по приглашению Заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола митр. Сергия (Страгородского) архиеп. Елевферий прибыл в Москву. На заседании Свящ. Синода он был возведен в сан митрополита, одновременно получив право «автономно-самостоятельно решать все вопросы, касающиеся церковно-административных интересов Литовской епархии». В 1930 г. митр. Елевферий был назначен на должность временно управляющего западноевроп. приходами РПЦ, 30 апр. утвержден в должности.

Епархия в пределах Литвы была разделена на 3 благочиния: Каунасское, Панявежское и Шяуляйское. К 20-м гг. XX в. число правосл. храмов в крае резко сократилось: десятки храмов были разрушены или использовались под хозяйственные нужды, католич. Церкви, костелы и мон-ри, отнятые у католиков во 2-й пол. XIX в., были возвращены. В 1920 г. в департаменте вероисповеданий Литвы было зарегистрировано 10 правосл. приходов. После возвращения архиеп. Елевферия в Литву число приходов росло и к сер. 30-х гг. достигло 31. В 1923 г. архиеп. Елевферий рукоположил 5 священников, до 1930 г.- еще 5, но священнослужителей не хватало. В 1923-1939 гг. в Каунасе издавалась газ. «Голос Литовской православной епархии», публиковавшая статьи в защиту Православия. С 1937 г., в ответ на создание в Каунасе миссии униатской Церкви, газета выпускала специальное приложение об унии и ее целях.

В 1926 г. возобновило свою деятельность каунасское Свято-Никольское братство (существовало до 1940), число его членов в 30-х гг. составляло 80-90 чел. Братство проводилолекции по религ. и морально-этическим вопросам, выдавало пособия нуждающимся ученикам Каунасской рус. гимназии, оказывало помощь бедным приходам, выдавало средства рус. скаутскому отряду для приведения в порядок могил рус. воинов.

В окт. 1939 г., после разгрома Польши Германией и заключения советско-нем. соглашений, Вильно и незначительная часть Виленского края были присоединены к Литве, на этой территории действовало 14 церквей и проживало 12 тыс. православных. Бо́льшая часть Виленского края (бывш. Дисненский, Вилейский, Лидский, Ошмянский повяты) отошла к Белорусской ССР. В окт. 1939 г. митр. Елевферий приехал в Вильнюс, к-рый вновь стал кафедральным центром, архиерей упразднил виленскую консисторию Польской Церкви.

10 янв. 1940 г. архиеп. Феодосий, бывш. глава Виленской епархии Варшавской митрополии, отправил письмо митр. Сергию (Страгородскому), в к-ром приносил покаяние в грехе раскола, отказывался от управления Литовской епархией и просил принять его и его паству в юрисдикцию Русской Церкви. Архиеп. Феодосий был почислен на покой, жил в вильнюсском Свято-Духовом мон-ре. Однако весной того же года Феодосий сообщил Совету министров Литвы, что его письмо в Москву было ошибкой, что он выходит из подчинения митр. Елевферию и создает временный епархиальный совет. 22 мая 1940 г. он послал письмо К-польскому Патриарху, в к-ром писал, что по-прежнему считает себя главой Виленской епархии и просит принять его в юрисдикцию К-поля. В следующем письме на имя председателя Совета министров Литвы Феодосий отмечал, что его обращение в К-поль - это «первый шаг к независимости от Московского Патриарха Сергия не только Виленского края, но и всей исторической Литовской православной церкви». Феодосия поддержал министр внутренних дел Литвы К. Скучас, в непосредственном ведении к-рого находились вопросы религ. отношений. Дальнейшие действия по объявлению автокефалии Литовской Церкви стали невозможны, после того как в июне 1940 г. в Литву вошли советские войска.

В авг. 1940 г. Литва стала частью СССР. Митр. Елевферий управлял Литовской и Виленской епархией РПЦ до своей кончины 31 дек. 1940 г. Затем полномочным представителем Московской Патриархии в Прибалтике стал Дмитровский архиеп. Сергий (Воскресенский) , 24 февр. 1941 г. назначенный митрополитом Литовским и Виленским, экзархом Латвии и Эстонии. Во время нем. оккупации Литвы в ходе второй мировой войны экзарх Прибалтики не прерывал связь с Москвой. В 1942 г. митр. Сергий (Воскресенский) рукоположил во епископа Ковенского архим. Даниила (Юзвьюка) , бывш. секретаря митр. Елевферия. После убийства митр. Сергия 29 апр. 1944 г. в должность временно управляющего Литовской и Виленской епархией и заместителя экзарха Прибалтики вступил в сане архиепископа Даниил (Юзвьюк), к-рый исполнял эти обязанности до вступления в Литву Советской Армии летом 1944 г.

Духовные учебные заведения

В 1915 г. Литовская семинария эвакуировалась из Вильны в Рязань, где прошел учебный 1916/17 год, занятия возобновились в 1921 г. в Вильно. В 1923 г. Литовская ДС перешла в юрисдикцию Польской автокефальной Церкви. В кон. 1939 г. ДС вернулась в юрисдикцию РПЦ с названием «Вильнюсская». При митр. Сергии (Воскресенском) в Вильнюсе на базе ДС действовали пастырско-богословские курсы для подготовки священнослужителей, к-рыми руководил протопр. Василий Виноградов ; курсы окончили 27 чел., выпуск состоялся 27 апр. 1944 г. В 1944 г. семинария была закрыта, в 1946 г.- возобновлена, в авг. 1947 г. под давлением властей вновь закрыта, ученики были переведены в семинарию в Жировицах.

Правосл. духовенство независимой Литвы в 20-х гг.неоднократно обращалось к правительству с просьбой открыть в Каунасе правосл. духовную школу. В кон. 1929 г. Мин-во просвещения выделило 30 тыс. литов на организацию 2-годичных богословских курсов. Занятия вели архиеп. Елевферий, преподаватели парижского Свято-Сергиевского богословского ин-та и руководитель хора каунасского кафедрального Благовещенского собора. На курсах был 1 выпуск, их окончили 8 чел. В 1936 г. действовали 2-недельные епархиальные курсы псаломщиков.

В. е. в 1945-1989 гг.

В первые годы после окончания второй мировой войны положение правосл. общины в Литовской ССР было относительно благополучным. В то время когда в республике была закрыта бо́льшая часть костелов и все католич. мон-ри, правосл. храмы и мон-ри (Свято-Духов и Марие-Магдалинский в Вильнюсе) продолжали действовать. На литов. язык были переведены правосл. литургические тексты. Важнейшим событием в жизни В. е. стало возвращение в Вильнюс 26 июля 1946 г. мощей Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, увезенных в Москву летом 1915 г. В 1946-1948 гг. правосл. приходы прошли гос. регистрацию, права юридических лиц получили 44 общины. В 1946 г. в клире епархии состояли 76 священнослужителей. До 1949 г. на средства, поступавшие из Патриархии, было отремонтировано более 20 храмов, в т. ч. пострадавший от бомбежки монастырский храм Св. Духа. Патриархия выделяла также средства на зарплаты священнослужителям и пенсии сиротам из семей духовных лиц, в частности, в 1955 г. 21 из 41 прихода епархии получил различного рода помощь из Москвы.

Общегос. политика наступления на правосл. Церковь начала особо сказываться на правосл. общинах Литвы в нач. 50-х гг. В 1953 г. Совет министров Литовской ССР распорядился не отпускать правосл. общинам стройматериалы из гос. фондов. В 50-х гг. литов. правительство неоднократно обращалось в Москву с ходатайством о закрытии Свято-Духова мон-ря. Епархиальный клир не пополнялся - священнослужителям, приезжавшим из Белоруссии и с Украины, чинились непреодолимые препятствия для прописки в Литве. К 1961 г. число клириков епархии сократилось в сравнении с послевоенным более чем в 2 раза и составляло 36 священнослужителей (из них 6 диаконов). В 1965 г. 15 приходов из 44 не имели своих священников. Летом 1962 г. последовало распоряжение о запрете получения епархией материальной помощи из Патриархии. В 1946-1965 гг. в епархии закрыли ок. 30 храмов, сняли с регистрации Марие-Магдалинский мон-рь. Под негласным запретом было совершение таинств Крещения и Браковенчания, исполнение др. церковных треб. В 70-х гг. в В. е. насчитывалось ок. 30 священнослужителей, число прихожан составляло чуть более 12 тыс. чел. Естественные миграционные процессы - переселение жителей деревень в города - привели к тому, что в большинстве сельских храмов прихожан не осталось. В 70-80-х гг. церковная жизнь была относительно активной только в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, а также в приграничных с Калининградской обл. населенных пунктах Кибартай и Тяльшяй, в храмы к-рых приезжали верующие из соседней области РСФСР, где в то время не было ни одной правосл. церкви. В 1988 г. в епархии действовала 41 церковь.

В. е. в 1989-2003 гг.

11 марта 1990 г. было восстановлено независимое Литовское гос-во. По новой Конституции Литвы, Православие вошло в число 9 традиц. для края конфессий, к-рым правительство республики ежегодно выделяет средства, распределяющиеся пропорционально числу верующих; среднегодовая помощь правосл. Церкви из бюджета Литвы составляет ок. 60 тыс. долл. По закону о возвращении собственности, епархии вернули часть недвижимости, к-рой она владела до 1940 г., в частности 5 жилых многоэтажных зданий в Вильнюсе, неск. церковных зданий в провинции, жилые постройки, принадлежавшие отдельным приходам. Православным переданы Александро-Невская и Екатерининская церкви в Вильнюсе, Евфросиниевское кладбище, на к-ром возобновили Свято-Тихоновскую часовню; выделены средства на восстановление ц. вмц. Параскевы Пятницы.

В кон. 90-х гг. в епархии освятили неск. новых храмов: во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в средней школе Клайпеды, во имя свт. Тихона в райцентре Шальчининкай, Иоанно-Предтеченский в Висагинасе. В 2002 г. в Паланге по проекту пензенского архит. Д. Борунова возведен храм в честь Иверской иконы Божией Матери, по проекту того же архитектора в Клайпеде возводится Покровско-Никольская ц., Никольский придел к-рой освящен в дек. 2002 г. В Висагинасе строится двухэтажный храм в честь Введения во храм Пресв. Богородицы, в 2001 г. освящен Пантелеимоновский придел этого храма.

Важнейшим событием в жизни правосл. Литвы стало посещение республики Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 25-27 июля 1997 г., приуроченное к празднованию 650-летия кончины Виленских мучеников и 400-летия Свято-Духова мон-ря. Президент Литвы А. Бразаускас вручил Патриарху Алексию II высшую награду Литовской Республики - орден литов. вел. кн. Гедимина 1-й степени. В ходе визита Патриарх Алексий II посетил школу-интернат № 3 в Вильнюсе и передал пожертвование на ее благоустройство. С балкона часовни, в к-рой находится виленская Остробрамская икона Божией Матери , почитаемая как православными, так и католиками, Предстоятель РПЦ выступил с обращением к народу Литвы.

Просветительская, издательская деятельность

В епархии действует 10 приходских воскресных школ, самая крупная - при каунасском Благовещенском соборе, ее посещают более 200 чел. разного возраста. В 2001 г. создана епархиальная комиссия, курирующая работу воскресных школ. В 2001 г. 12 студентов из Литвы окончили заочное отд-ние Православного Свято-Тихоновского богословского ин-та.

В 1997 г. начала работу постоянно действующая епархиальная комиссия по аттестации преподавателей предмета «Основы религии», изучаемого в литов. общеобразовательных школах (по выбору учащихся) с 1992 г. Для правосл. учителей-катехизаторов епархия ежегодно проводит республиканские семинары. В наст. время в школах с рус. языком обучения работают 55 правосл. учителей-катехизаторов.

В нач. 90-х гг. епархия издала 3 выпуска правосл. сб. «Лоза», «Очерки по истории русской святости» Иоанна Кологрива, молитвенники, отдельные труды рус. религ. философов.

Церковно-общественные организации

В 1995 г. было учреждено епархиальное Православное братство Литвы (председатель совета - настоятель Благовещенского собора в Каунасе прот. Анатолий Стальбовский), в к-рое вошли большинство приходов епархии. Во многом благодаря инициативе совета братства сотни юношей и девушек стали участниками летних правосл. лагерей, организуемых ежегодно на берегу Балтийского м. и в мест. Ужусаляй под Каунасом. Кроме того, молодые люди совершают паломничества по св. местам России, Белоруссии, Украины. На праздники Рождества Христова и Пасхи проходят фестивали молодежных творческих коллективов. Правосл. об-во св. Евфросинии Полоцкой организует летние правосл. лагеря, молодежный хор об-ва участвует в богослужениях. Общество правосл. просвещения «Живой колос» опекает детей-сирот и детей из неблагополучных семей в рамках действующей уже 12 лет программы «Крестные и крестники». «Живой колос» ведет программу на Литовском национальном радио, в к-рой освящаются религиозно-нравственные вопросы, исторические и совр. аспекты жизни русских в Литве.

Наиболее почитаемойсвятынейепархии являются мощи мучениковАнтония, Иоанна и Евстафия, почивающие в соборном храме вильнюсского Свято-Духова мон-ря. В трапезной вильнюсского Марие-Магдалинского жен. мон-ря хранится ларец с частицами мощей св. равноап. Марии Магдалины, привезенный в Вильно из Почаевской лавры в 1937 г. В соборе в честь Благовещения Пресв. Богородицы в Каунасе находится Сурдегская икона Божией Матери , по преданию явившаяся в 1530 г. над источником в мест. Сурдеги, в 38 км от Панявежиса; этот источник и поныне является местом паломничества верующих.

Монастыри

К 1 янв. 2004 г. в епархии действовали 2 мон-ря: вильнюсский Свято-Духов (муж., основан на рубеже XVI-XVII вв.) и вильнюсский во имя св. равноап. Марии Магдалины (жен., основан в 1864).

В XIX - нач. XX в. на территории епархии существовали: виленский во имя Св. Троицы (муж., основан во 2-й пол. XIV в., в нач. XVII в. передан униатам, возобновлен как православный в 1845, упразднен в 1915), Сурдегский в честь Сошествия Св. Духа на апостолов (муж., основан в 1550, упразднен в 1915), Пожайский в честь Успения Божией Матери (муж., преобразован в 1839 в православный из католического, упразднен в 1915), Березвечский в честь Рождества Пресв. Богородицы (в 1839 преобразован в православный из униатского, упразднен в 1872, возрожден в 1901 как жен., упразднен в 1923), Анталептский в честь Рождества Пресв. Богородицы (жен., основан в 1893, упразден в 1948).

Архиереи

Митр. Иосиф (Семашко ; 6 марта 1839 - 23 нояб. 1868, с 25 марта 1839 архиеп., с 30 марта 1852 митр.); архиеп. Макарий (Булгаков ; 10 дек. 1868 - 8 апр. 1879); архиеп. Александр (Добрынин ; 22 мая 1879 - 28 апр. 1885); архиеп. Алексий (Лавров-Платонов ; 11 мая 1885 - 9 нояб. 1890, с 20 марта 1886 архиеп.); архиеп. Донат (Бабинский-Соколов ; 13 дек. 1890 - 30 апр. 1894); архиеп. Иероним (Экземплярский ; 30 апр. 1894 - 27 февр. 1898, с 6 мая 1895 архиеп.); архиеп. Ювеналий (Половцев ; 7 марта 1898 - 12 апр. 1904); архиеп. Никандр (Молчанов ; 23 апр. 1904 - 5 июня 1910); архиеп. Агафангел (Преображенский ; 13 авг. 1910 - 22 дек. 1913); архиеп. Тихон (Белавин ; дек. 1913 - 23 июня 1917); митр. Елевферий (Богоявленский ; 13 авг. 1917 - 31 дек. 1940, с 13 авг. 1917 временно управляющий, с 28 июня 1921 правящий архиерей в сане архиепископа, с окт. 1928 митр.); митр. Сергий (Воскресенский ; март 1941 - 28 апр. 1944); архиеп. Даниил (Юзвьюк ; временно управляющий 29 апр. 1944 - июнь 1944); архиеп. Корнилий (Попов ; 13 апр. 1945 - 18 нояб. 1948); архиеп. Фотий (Топиро ; 18 нояб. 1948 - 27 дек. 1951); архиеп. Филарет (Лебедев; временно управляющий 1952-1955); архиеп. Алексий (Дехтерёв ; 22 нояб. 1955 - 19 апр. 1959, с 25 июля 1957 архиеп.); архиеп. Роман (Танг ; 21 мая 1959 - 18 июля 1963); архиеп. Антоний (Варжанский ; 25 авг. 1963 - 28 мая 1971); еп. Ермоген (Орехов; 18 июня 1971 - 25 авг. 1972); еп. Анатолий (Кузнецов ; 3 сент. 1972 - 3 сент. 1974); еп. Герман (Тимофеев ; 3 сент. 1974 - 10 апр. 1978); архиеп. Викторин (Беляев ; 19 апр. 1978 - 10 апр. 1989, с 9 сент. 1982 архиеп.); еп. Антоний (Черемисов; 22 апр. 1989 - 25 янв. 1990); митр. Хризостом (Мартишкин ; 26 янв. 1990 - 24 дек. 2010, с25 февр. 2000 митр.); Иннокентий (Васильев ; с 24 дек. 2010).

Арх.: Литов. ЦГА. Ф. 377. Оп. 4. Д. 695, 697, 617; Ф. 377. Оп. 4. Д. 25, 87, 93; Ф. Р-238, Оп. 1. Д. 37, 40, 59; Ф. Р-238. Оп. 3. Д. 41, 50; Савицкий Л ., прот . Летопись церк. жизни Литовской епархии. Вильнюс, 1963. Ркп.

Лит.: Извеков Н . Д . Ист. очерк состояния правосл. Церкви в Литовской епархии за время 1839-1889 гг. М., 1899; Добрянский Ф . Н . Старая и новая Вильна. Вильна, 1903; На память о высокопреосв. Ювеналии, архиеп. Литовском и Виленском. Вильна, 1904; Миловидов А . И . Церк.-строительное дело в Сев.-Зап. крае при гр. М. Н. Муравьёве. Вильна, 1913; Бочков Д . О централизации церк. ист.-археол. учреждений. Минск, 1915; Sapoka D . A . Lietuvos istorija. Kaunas, 1936; Афанасий (Мартос), архиеп . Беларусь в ист., гос. и церк. жизни. Минск, 1990; Laukaityte R . Lietuvos staciatikiu baznycia 1918-1940, mm.: Kova del cerkviu // Lituanistika. Vilnius, 2001. Nr. 2.

Г. П. Шлевис

Памятники церковного искусства Вильнюса

Архитектура

Особенности церковного строительства Вильнюса обусловлены историей средневек. Литовского гос-ва, к-рому присущи многонациональность и многоконфессиональность. Отчетливо прослеживается взаимодействие различных художественных культур: визант., соседних слав. народов (белорус., польск., рус.), большую роль играла теснейшая связь с Зап. Европой, особенно после принятия католичества в качестве гос. религии. Существовавшие на протяжении столетий конфессии (Православие, католицизм, униатство) получали приоритет в разные исторические периоды, святыни Вильнюса (храмы, мон-ри, иконы) неоднократно переходили от одной конфессии к др. Город страдал от разрушительных пожаров, после к-рых приходилось заново отстраивать многие, в т. ч. и церковные, здания. Все эти факторы вызывали неоднократные изменения в облике как правосл., так и католич. храмов Вильнюса.

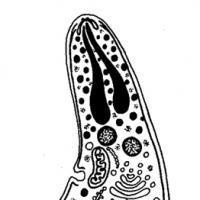

По преданию, первые деревянные христ. постройки возникли в XIII в. на месте древних языческих святилищ. Вел. кн. литов. Ольгерд, его первая супруга Мария Ярославна, кнж. витебская, и вторая - Иулиания Александровна, кнж. тверская, основали в Вильно первые правосл. храмы, еще неск. церквей были построены после учреждения отдельной правосл. митрополии (1415). После офиц. принятия христианства (1387) в стране строились в основном католич. храмы: Владислав-Ягайло, приняв католичество, заложил в 1387 г. кафедральный собор во имя св. Станислава, учредил еп-ство и даровал Вильно магдебургское право. При Казимире IV Ягеллончике в 1469 г. вышел запрет строить и поновлять правосл. рус. храмы. Древние церкви или их изображения, за редким исключением, не сохранились (в XIX в. от древнейших в Вильнюсе Успенской (Пречистенской) и Пятницкой церквей оставались только фрагменты стен). После заключения гос. Люблинской (1569) и религ. Брестской уний (1596) католичество и униатство стали насаждаться насильственно, в 1609 г. правосл. церкви и мон-ри (кроме Свято-Духова) были переданы униатам. В XVII в. абсолютное большинство населения Вильно составляли католики и греко-католики. XVII-XVIII века - период итал. влияния в архитектуре, когда приглашенные итал. архитекторы и художники активно участвовали в строительстве и украшении костелов, именно тогда сложился совр. облик города.

Свято-Духов мон-рь в Вильнюсе - один из главных центров Православия на территории Литвы и Белоруссии. Первая церковь в честь Сошествия Св. Духа (XIV в.) была деревянной, в 1638 г. на ее месте была возведена каменная в стиле барокко, перестроенная после пожара (1749). Собор утратил первоначальный вид, но сохранил прежний план в виде креста и свое пространственное решение (3-апсидная, 3-нефная постройка с трансептом и 2 башнями). В 1873 г. собор был увенчан массивным куполом, возобновлена колокольня, построенная еще в 1638 г. Деревянный барочный иконостас выполнен по проекту архит. И. К. Глаубица в 1753-1756 гг. В сер. XIX в. 12 образов для иконостаса были написаны академиком живописи И. П. Трутневым. Мн. монастырские строения, относящиеся к XVI в. (келейные корпуса, адм. постройки), позднее неоднократно перестраивались; ворота возведены в 1845 г.

Свято-Троицкий мон-рь стоит на месте мученической кончины виленских святых, к-рое вел. кн. Ольгерд подарил христ. общине, выстроившей при содействии вел. кнг. Иулиании в 1347-1350 гг. деревянную церковь во имя Св. Троицы, куда перенесли мощи мучеников. В 1514 г. польск. кор. Сигизмунд I разрешил кн. К. И. Острожскому построить в Вильно 2 каменные церкви, в т. ч. и Свято-Троицкую. В XVII в. уже на территории захваченного униатами мон-ря (1609) к зданию церкви были пристроены часовни - с юж. стороны во имя Воздвижения Св. Креста (1622), с сев.- ап. Луки (1628) и семейная усыпальница Яна Тышкевича. После разрушительных пожаров (1706, 1748, 1749) церковь была отстроена униатами по проекту архит. Глаубица в стиле позднего барокко. Это 3-апсидный, 3-нефный прямоугольный в плане храм зального типа. В целом архитектурный ансамбль Свято-Троицкого мон-ря сложился в XVII-XVIII вв., но строительные работы продолжались до 20-х гг. XIX в. Входные ворота (1749, архит. Глаубиц) со стороны ул. Аушрос-Варту - пример литов. позднего барокко: извилистые горизонтали карнизов, стен, сложные ритмы пилястр и арок создают динамичный силуэт. В 1839-1915 гг. мон-рь принадлежал православным.

Успенский (Пречистенский) собор, один из древнейших, был построен в 1-й пол. XIV в. киевскими зодчими по образцу Софийского храма в Киеве. В 1348 г. Владимирский еп. Алексий (буд. митрополит всея Руси) по приглашению вел. кн. Ольгерда освятил этот храм. По остаткам фундамента и позднейшим описаниям можно судить, что план церкви был близок к квадрату, здание имело купол, колокольня стояла отдельно, по сторонам собора был разбит сад. Высота древнего храма неизвестна, в юго-вост. углу совр. здания сохранилась башня с внутренним ходом под крышу, на наружной ее стороне видны фрагменты прежнего архитектурного декора. От 3 угловых башен остались лишь основания, на к-рых впосл. воздвигли новые башни, наподобие сохранившихся. Престолы храма были посвящены Богородичным праздникам: Рождеству, Введению во храм, Благовещению и Успению (главный престол) и дали название церкви - Пречистенская. С избранием в 1415 г. митрополита для Зап. Руси вел. кн. Витовт провозгласил собор кафедральным митрополичьим. 15 февр. 1495 г. здесь проходила встреча дочери рус. вел. кн. Иоанна III, вел. кнг. Елены Иоанновны, буд. супруги вел. кн. литовского Александра Ягеллончика. Молебствия совершал сщмч. архим. Макарий, в том же году возведенный в сан митрополита Киевского. В 1513 г. Елена Иоанновна была погребена здесь, над гробницей установлена привезенная ею в приданое чудотворная Виленская «Одигитрия» икона Божией Матери , позднее находившаяся в Свято-Троицком мон-ре.

В 1609 г. церковь перешла к униатам. Во время войн XVII в. была разрушена и пришла в запустение, в XIX в. ее перестроили, одно время в ней находился анатомический театр. В 1865 г. под рук. проф. А. И. Резанова и акад. Н. М. Чагина началось восстановление Пречистенского собора, освященного 22 окт. 1868 г.; 12 нояб. 1868 г. был освящен придел во имя свт. Алексия; в 1871 г. устроен и освящен придел во имя сщмч. Макария Киевского.

Ц. во имя вмц. Параскевы Пятницы была сооружена в 1345 г. по повелению первой супруги вел. кн. Ольгерда Марии Ярославны, кнж. витебской, к-рая была здесь погребена. Церковь в 1557 г. сгорела во время большого пожара, через 3 года была восстановлена с разрешения польск. кор. Сигизмунда II Августа и освящена в честь Богоявления Господня, но продолжала именоваться Пятницкой. В 1611 г., после очередного пожара, была передана Свято-Троицкому мон-рю, в то время находившемуся под властью униатов. В 1655-1661 гг., когда город временно перешел под власть царя Алексея Михайловича, Пятницкая ц. была восстановлена и передана православным. В 1698 г. ее внутренний вид был устроен по образцу древнерус. храмов. В ней неоднократно молился имп. Петр I в бытность свою в Вильно и крестил здесь арапа Ибрагима, предка А. С. Пушкина. После 1796 г., когда обрушилась крыша, храм находился в руинах до 1864 г. По распоряжению генерал-губернатора края гр. М. Н. Муравьёва восстановление церковного здания было выполнено по проекту архит. А. Марциновского под рук. Чагина, в 1865 г. церковь была освящена.

К числу древнейших христ. святынь Вильнюса принадлежит ц. свт. Николая (Перенесенская). Первое упоминание об этой церкви относится к 1511 г., в 1514 г. по разрешению кор. Сигизмунда I отстроена в камне кн. К. И. Острожским наряду со Свято-Троицкой. В 1609-1827 гг. в числе др. церквей города принадлежала униатам. Первоначальный облик церкви был близок к готическим храмам, но наличие 3 апсид свидетельствует о ее первоначальной постройке в стиле правосл. архитектуры; перестраивалась после пожара 1748 г. по проекту архит. Глаубица и в 1865 г. в русско-визант. стиле по проекту Резанова. В 1866 г. состоялось торжественное освящение возобновленного храма (Литовские ЕВ. 1866. № 21. С. 92), в 1869 г. была освящена часовня в честь архистратига Михаила, построенная также по проекту Резанова. Это массивное здание типа четверика на восьмерике, с круглым куполом примыкает вплотную к юж. фасаду церкви, к к-рому пристроена также многоярусная колокольня под высоким шатром, нижние ярусы к-рой - четверики, верхние - восьмерики. Фасады украшены орнаментальными поясами из цветного кирпича; окна и порталы отделаны наличниками. В убранстве интерьера использованы витражи. Мозаика «Архистратиг Михаил» в часовне выполнена в мастерских имп. АХ. В храме хранятся частицы мощей свт. Николая, привезенные из Бари.

Церковь во имя равноап. Константина и прп. Михаила Малеина. 1913 г. Фотография. 2003 г.

В сер. XIX в. РПЦ были переданы мн. католич. и униатские костелы и мон-ри, в к-рых были произведены необходимые перестройки согласно правосл. канонам. В 1840 г. бывш. костел ордена иезуитов во имя св. Казимира был освящен во имя свт. Николая и стал кафедральным собором Вильны (до 1925), его фасадам были приданы черты правосл. храма (по проекту Резанова, см.: Литовские ЕВ. 1867. № 19. С. 793). В 1864 г. по высочайшему повелению были закрыты католич. мон-ри. Мон-рь тринитариев с костелом Иисуса Христа (возведен в 1696 гетманом Яном Казимиром Сапегой), освященный в честь арх. Михаила, действовал до 1929 г.; мон-рь ордена визиток (визитанток) был преобразован в 1865 г. в правосл. мон-рь св. Марии Магдалины. Его главный храм (бывш. костел Сердца Иисусова) представлял в плане греч. крест, по типу это была центричная купольная постройка в стиле рококо, на зап. фасаде, имевшем декоративно вогнутый контур, не было традиц. для католич. храмов 2 башен; храм был построен при поддержке кор. Августа II Сильного по проектам архитекторов Дж. М. Фонтаны и Глаубица, руководил работами Й. Пол.

В 1890-1910 гг. строились приходские храмы в новых районах разраставшейся Вильны, при них открывались школы для детей. Были освящены: 3 сент. 1895 г. ц. арх. Михаила, построенная в память гр. М. Н. Муравьёва; 25 окт. 1898 г. ц. во имя блгв. кн. Александра Невского в память имп. Александра III; 1 июня 1903 г. Знаменская ц. Все эти храмы были возведены в русско-визант. стиле с использованием средневек. архитектурных традиций.

В ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых и в память кн. Константина Острожского был построен храм-памятник во имя св. равноап. имп. Константина и прп. Михаила Малеина по проекту архит. А. Адамовича при участии епархиального архит. А. А. Шпаковского на средства известного храмоздателя И. А. Колесникова, (действительного статского советника, директора Никольской мануфактуры Саввы Морозова). В Москве были сделаны памятные дары, предназначенные для освящавшего храм архиеп. Литовского и Виленского Агафангела (Преображенского), напр. панагия (1912-1913, коллекция Гос. хранилища ценностей РФ; см.: Волдаева В . Ю . Серебряная панагия из коллекции Гохрана РФ и новые данные о фирме Н. В. Немирова-Колодкина // ПКНО, 1997. М., 1998. С. 455-458)). Храм был заложен 14 мая 1911 г. и освящен 9 мая 1913 г. в присутствии вел. кн. прмц. Елисаветы Феодоровны. Пятиглавый, с колокольней при церкви, он был спроектирован в новом для Вильны неорус. стиле, декорирован в традициях древней ростово-суздальской архитектуры, внутри - бесстолпный. Виленские мастера осуществляли строительные работы и наружную отделку здания; московские - внутреннюю отделку храма: иконостас, иконы, кресты, колокола, утварь и т. д.

Иконописание и книжная миниатюра

Сохранившиеся фрагменты фресок в колокольне кафедрального собора св. Станислава свидетельствуют о связях мастеров, работавших в Вильно, с живописными традициями Сербии и Болгарии. С XV в. стала распространяться живопись в западноевроп. готическом стиле, в монастырских мастерских Вильно создавались картины для алтарей и миниатюры рукописных книг. Первая лицевая рукопись - т. н. Лаврушево Евангелие (нач. XIV в., Краков, б-ка Чарторыйских) - с 18 миниатюрами была создана под влиянием визант. искусства. Влияние болг. и новгородских рукописей прослеживается в Евангелии XIV в. и Евангелии Сапеги кон. XV в. (обе в б-ке АН Литвы).

В XIX в. для скульптурных и живописных работ в новых и новоосвященных храмах Вильны приглашали художников академической школы. Так, иконы 5-ярусного иконостаса Пречистенского собора написал Трутнев, И. Т. Хруцкий - для Троицкой церкви, Ф. А. Бруни - копию картины «Моление о чаше» для жен. мон-ря св. Марии Магдалины. Одни и те же художники в 60-х гг. XIX в. работали над отделкой ц. свт. Николая и убранством кафедрального Николаевского собора, для местного ряда иконостаса иконы и образ Саваофа писал проф. К. Б. Вениг, др. иконы - К. Д. Флавицкий; образы свт. Николая и св. Александра Невского - акад. Н. И. Тихобразов; запрестольный образ Воскресения Господня, а также картоны изображений свт. Николая, св. Александра Невского, св. Иосифа Обручника для фронтона - В. В. Васильев (он же написал иконы для Александро-Невской часовни и образ вмч. Георгия для Георгиевской часовни). Находящиеся в нишах и по стенам Николаевского собора иконы работы Ф. П. Брюллова и Трутнева были переданы из Исаакиевского собора С.-Петербурга при содействии Резанова.

Лит.: Муравьев А . Н . Рус. Вильна. СПб., 1864; Вильна // ПРСЗГ. 1874. Вып. 5-6; Киркор А . К . Литовское полесье // Живописная Россия. СПб.; М., 1882. Т. 3. Ч. 1; Добрянский Ф . Н . Вильна и окрестности. Вильна, 1883; Соболевский И . В . Пречистенский собор в г. Вильне. Вильна, 1904; Виноградов А . А . Путеводитель по г. Вильне и его окрестностям. Вильна, 1904. Ч. 1, 2; Миловидов А . И . Торжество закладки ист. храма-памятника в Вильне и значение этого памятника. Вильна, 1911; Савицкий Л . Правосл. кладбище г. Вильно: К 100-летию кладбищенской ц. св. Евфросинии 1838-1938 гг. Вильно, 1938; Озеров Г . Знаменская церковь // Вильнюс. 1994. № 8. С.177-180; он же . Пречистенский собор // Там же. 1996. № 6. С. 151-159.

И. Е. Салтыкова

Обычно, когда мы говорим о православном патриотизме, то имеем в виду исключительно русский патриотизм. Литва наряду с Польшей сегодня один из главных оплотов римского католицизма в мире. Католиками здесь называет себя подавляющее большинство населения. Но живут православные христиане и тут. Легко ли быть православным патриотом в стране победившего католицизма?

Не наша Родина

Православных в Литве не больше 150 тысяч, то есть около 5% от всего населения.

— Несмотря на нашу малочисленность, отношение к нам со стороны католического большинства и литовского государства доброжелательное, — рассказывает отец Виталий Моцкус, священник Литовской епархии РПЦ , литовец по национальности и настоятель единственного в стране литовоязычного православного прихода.

Литовское государство не вмешивается в жизнь Православной Церкви, возвращает ей имущество, отнятое советским правительством, а Церковь, в ответ, не вмешивается в политику, дистанцируясь и от русских, и от литовских политических партий. Такую «нейтральную» позицию избрал митрополит Хризостом (Мартишкин), с начала девяностых годов управляющий Литовской епархией РПЦ, или «Православной Церковью в Литве» — как епархия официально зарегистрирована в республиканских органах власти.

Прихожане в то же время совсем не обязаны так же строго блюсти нейтралитет, как центральная церковная власть.

— Мы все в нашей общине большие патриоты, но мы православные патриоты, — говорит про свой приход отец Виталий, имея в виду, конечно, литовский патриотизм. — Просто нужно различать в патриотизме политическую и собственно православную составляющую, — убежден он. — Вот российский император Николай Второй по отношению к Литве — руководитель оккупационного государства, которое притесняло литовскую культуру. Но это политика. А вот Николай Второй как страстотерпец — это уже Православие, и мы можем молиться ему и целовать его икону, что не значит, что мы перестанем негативно оценивать его политическую деятельность с точки зрения литовской истории.

Удивляться тому, что для литовского патриота русский патриот зачастую оказывается «оккупантом», не приходится: наши страны немало воевали друг с другом. В XVII веке Речь Посполита — союзное государство литовцев и поляков — почти захватила Московию, а на рубеже XVIII и XIX веков Россия поглотила и Литву, и Польшу. Похожие проблемы были и у русских с русскими же в XII веке: благоверный князь Андрей Боголюбский штурмовал Новгород и покорил бы и разграбил город, если бы от его дружины не спасла столицу северной Руси сама Пресвятая Богородица, как об этом гласит «Сказание о битве новгородцев с суздальцами». Векторы государственного патриотизма редко бывают сонаправлены.

За многовековую историю Литвы нам известно совсем немного имен православных литовцев, но среди них четверо святых: Виленские мученики, пострадавшие за веру в XIV веке при князе Альгирдасе (Ольгерде), и правитель Нальщанского удела Даумонтас (Довмонт), ставший впоследствии псковским князем, прославленный Русской Церковью как благоверный. Православие для Литвы считается традиционной конфессией (наряду с католицизмом и иудаизмом) — на литовской земле оно появилось в XIV веке, когда в состав средневековой Литвы вошли православные земли западной Руси. В многонациональном славяно-литовском великом княжестве, до Люблинской унии с Польшей, большинство населения исповедовали Православие. Но «титульной» нацией сегодня Православие воспринимается как конфессия русско-белорусского «меньшинства». — — В Литве есть такой стереотип, что литовцы — это католики, потому что молятся по-литовски, а русские — православные, потому что они молятся по-русски. Я и сам так когда-то думал. Пятницкая община призвана сломать этот «национальный» стереотип, — признается отец Виталий Моцкус.

Трудности перевода

Идея служить на национальном языке возникла в начале двухтысячных, когда некая прихожанка после праздничного богослужения в виленском Свято-Духовом монастыре протянула отцу Виталию конверт: «Возможно, вам будет интересно». В конверте оказалась копия изданного 1887 году по благословению Синода литовского перевода литургии свт. Иоанна Златоуста. Это был первый опыт перевода богослужения на литовский за тысячелетнюю историю существования Православия в Литве. Проект литовского богослужения, предложенный отцом Виталием, понравился владыке Хризостому, но литургию синодального периода пришлось переводить заново — дореволюционный вариант текста оказался негодным с точки зрения языка и терминологии. Церковная лексика, традиционно в литовском языке католическая, не всегда отражает специфические для Восточной Церкви реалии, в том числе и богослужебные. (Например, с литовского altorus — адекватно на русский можно перевести как «престол», а то, что в русском языке обычно называется алтарем, по-литовски звучит presbiterium — что отражает устойчивые названия в католической традиции.) К 2005 году отец Виталий, сверяя по греческому тексту, английскому и некоторым другим переводам, заново перевел Литургию Иоанна Златоуста, третий и шестой часы. Позже появилась Пасхальная всенощная, служба Троицы. Кроме того, последования крещения, панихида, молебен — из Требника. Малый домашний молитвослов с вечерними и утренними молитвами, правилом ко причастию и благодарственными молитвами. Миней пока нет, но готовится перевод воскресной всенощной и Октоиха. Готовясь к службе, батюшка каждый раз переводит тропари святых, выпадающие на воскресный день (служат в Пятницком храме пока только по воскресеньям).

Часть «пятницких» прихожан — дети от смешанных литово-русских браков, они ходили раньше в обычные русскоязычные приходы, но не понимали богослужения, потому что, как и большинство литовской молодежи, уже плохо владеют русским, а тем более церковнославянским. Впрочем, проблемы с языком есть не только у молодежи: одна пожилая русская женщина, которая в раннем детстве потеряла родителей и воспитывалась в литовском детском доме, практически забыла русский язык, которому ее учили родители, но продолжала считать себя православной христианкой. Всю жизнь она ходила в католический храм, но не причащалась там, желая умереть в лоне Православной Церкви. Появление литовоязычной общины для нее оказалось настоящим чудом.

— Несмотря на то что она живет в ста километрах от Вильнюса, что по нашим меркам почти треть страны, — поясняет отец Виталий, — бывает эта прихожанка в Пятницком храме не реже раза в месяц и причащается со слезами на глазах.

Но есть и такие, кто по-русски и поздороваться не умеют толком. Их в Церковь привело Православие само по себе, вне связи с семейными традициями или происхождением.

— Литовское богослужение впервые за многовековую историю Литвы позволит причаститься православной традиции литовцам, в полноте сохраняя их национальную самобытность, которая невозможна без языка — говорит отец Виталий.

Православие с литовским акцентом

Пятницкая община отца Виталия Моцкуса заметно моложе большинства русскоязычных приходов Вильнюса. Большинство прихожан студенты и служащие в возрасте от 30 до 40 лет.

— И это все серьезные люди, — подчеркивает настоятель священник Виталий Моцкус, — они очень ответственно относятся к богослужению: не ходят и не разговаривают на службе. Сказывается влияние католического опыта. На мессе не принято даже кашлять, в Литве католики для этого выходят из храма. А наши литовоязычные прихожане родились и выросли в литовской культурной среде, вот и привносят в церковную жизнь что-то свое, литовское по менталитету.

От знаменитого Свято-Духова монастыря, оплота русского Православия в Литве, до Пятницкого храма около 15 минут пешком по старинным виленским улочкам. Отец Виталий ведет нас мимо красно-черепичных кварталов старого города к храму. На улице его сложно отличить от прохожих: православные батюшки в Литве не носят ряс в повседневной жизни, как и католические, чаще — свитер-брюки, пиджак или куртка, если холодно. Сам храм одновременно и русский, и византийский по формам, с плоским греческим куполом. Низким иконостасом отгорожен только центральный неф: ризница и жертвенник справа и слева от алтаря, хотя и подняты на солею и сообщаются с алтарем арками, от храма не закрыты. Все из соображений экономии места. Внутреннее пространство за вычетом притвора и алтарной части крохотное.

— Даже на престольный праздник здесь не собирается больше 50 человек, а постоянных прихожан около тридцати. Для Литвы это типичный размер провинциального городского прихода, так что всем желающим места хватает, — говорит отец Виталий.

Возможно, когда-нибудь появится и национальная литовская православная традиция (зародыш ее можно угадывать в чертах Пятницкой общины) — так же как сложилась когда-то, на перекрестке русской и западной церковных культур, американская или английская. Но говорить об этом еще рано: «Это лет через пятьсот», — смеется отец Виталий.

Типичные православные литовцы — те, кто зашел в храм посмотреть на необычное «восточное» богослужение и остался навсегда.

— Среди католиков Литвы давно сложилось мнение, что православные хорошо молятся, — объясняет о. Виталий. — Многие католики приходят помолиться в православный храм после мессы и причастия, это здесь распространенная практика. Католические священники им не запрещают так делать, а иногда и сами заходят. Виленская католическая семинария, к примеру, когда ее студенты изучают литургию святого Иоанна Златоуста, полным составом приходит на службу. Некоторые прихожане и католические монахи тайком даже причащаются за православной литургией, тем более что после Второго Ватиканского собора им разрешено в крайних случаях причащаться у православных. Так что с католиками у нас мир. И среди них есть те, кто приходит не просто в православный, а именно в Пятницкий храм, потому что услышал о «литовской православной литургии» и решил посмотреть, что это такое. Эти люди хотят стать православными, но для этого им совсем необязательно становиться русскими. Для Литвы Православие — не чужая вера, и православные были здесь всегда. Мы украшаем своей верой нашу страну, которую любим, ее историю и культуру, — убежден отец Виталий.

Литовская епархия была учреждена в , когда в на соборе униатских епископов Полоцкой и Витебской епархий было принято решение о воссоединении с . Границы епархии включали Виленскую и Гродненскую . Первым епископом Литовским стал бывший униатский епископ Иосиф (Семашко). Кафедра Литовской епархии первоначально находилась в Жировицком Успенском монастыре (Гродненская губерния). В кафедра перенесена в . Перед Литовскую епархию составляли благочиния Виленской и Ковенской губернии:

- Виленское городское

- Виленское уездное

- Трокское

- Шумское

- Вилкомирское

- Ковенское

- Вилейское

- Глубокское

- Воложинское

- Дисненское

- Друйское

- Лидское

- Молодеченское

- Мядельское

- Ново-Алексанровское

- Шавельское

- Ошмянское

- Радошковичское

- Свянцанское

- Щучинское

Литовская православная епархия

Виленская епархия

Виленскую епархию автокефальной Православной Церкви Польши, возглавляемую архиепископом Виленским и Лидским Феодосием (Феодосьевым), образовывали благочиния Виленского и Новогрудского воеводств:

- Виленское

- Виленско-Трокское

- Браславское

- Вилейское

- Дисненское

- Молодеченское

- Ошмянское

- Поставское

- Воложинское

- Лидское

- Столпецкое

- Щученское

Всего насчитывалось 173 прихода.

С включением Литвы в состав приходы Виленского края были воссоединены с Литовской епархией. Резиденция митрополита Елевферия была перенесена в . Одновременно Литовская епархия лишилась бюджетных ассигнований, национализированных земель и строений. В январе митрополитом Литовским и Виленским (с также экзархом и ) назначен архиепископ, управляющий делами Московской патриархии Сергий (Воскресенский).

Вторая мировая война

С января в начал работу уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР. В марте временный управляющий епархией архиепископ Василий (Ратмиров) реорганизовал управление епархией. В июле в Св.-Духов мужской монастырь в виде исключения были возвращены мощи великомучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Открытая в октябре того же года православная духовная семинария по требованию Совета Министров Литовской ССР закрыта в августе . На в епархии действовало 60 зарегистрированных церквей, из них 44 приходских, 14 приписных, 2 молитвенных дома; служили 48 священников, 6 дьяконов и 15 псаломщиков; в Вильнюсе действовали мужской монастырь Св. Духа и женский Мариинский монастырь со своими церквями.

Статистика православной Литвы такова: 50 приходов (2 монастыря), 43 священника и 10 дьяконов.

На территории Литвы находится четыре благочиния, Виленское, Каунасское, Клайпедское и Висагинское.

В Висагинском благочинном округе находится 12 приходов .

Центр благочиния, это город Висагинас, который находится всего в 10 км. от границы Латвии (в 152 км. от Вильнюса) До 1992 года город назывался Снечкус. Город населяет чуть более 21.000 человек, за последние 10 лет число жителей Висагинаса сократилось аж на 25% . Это самый русский город Литвы с 56% русского населения и только 16% литовского. В городе живёт 40% православного населения и 28% католического. Интересный факт, что Висагинас, это город с самой высокой процентной долей мусульманского населения Литвы, 0,46%

Сегодня в Висагинасе две православные церкви. Первая была построена только в 1991 году в честь Рождества Иоанна Предтечи

После того, как в 1990 году Висагинас посетил владыка Хризостом, в поселке атомщиков Снечкус зарегистрировалась первая православная община. Для удовлетворения нужд местных верующих сюда из Вильнюса время от времени стали приезжать священники, которые совершали богослужения в актовом зале местного технического училища и там же крестили народ. Но были верующие, испытывавшие нужду в постоянном духовном общении и молитве. Они собирались на частных квартирах, читали Псалтирь, Акафисты, пели.

Весной 1991 года в общину был направлен постоянный пастырь о. Иосиф Зетеишвили , который сегодня и является благочинным Висагинского округа.А затем в одном из строящихся жилых микрарайонов поселка администрация АЭС выделила православной общине помещение для молельного дома.

Первое богослужение, состоявшееся 7 июля 1991 года в уже готовом помещении церкви, совпало с праздником Рождества Иоанна Предтечи. Люди невольно думали об особом участии в духовной жизни их поселка святого Крестителя Господня. И через год по благославению владыки Хризостома церковь официально получила имя Пророка Иоанна.

15 сентября 2000 года по определению митрополита Виленского и Литовского Хризостома настоятелем Храма Рождества Иоанна Крестителя назначается протоиерей Георгий Саломатов

. Свое пастырское служение он начинал как раз в этом храме.

В 1996 году в Висагинасе строится второй православный храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.

Настоятелем этого храма является отец благочинный Иосиф Затеишвили. В этом году батюшке исполнилось 70 лет и 24 года он прожил в Висагинасе, (сам батюшка родом из Тбилиси).

Пути господни не исповедимы. Будучи в Тбилиси осенью 2014 года, я в храме встретился с его сестрой, которая мне подарила книгу батюшки Иосифа и тогда я совсем не знал, что автор книги является благочинным Висагинского округа и служит в считанных км. от моего места жительства. Об этом я узнал в интернете только сегодня просматривая церковные сайты, я узнал на фото павтора книги "Мученичества Шушаник, Эвстати, Або

которую я только как раз в эти дни и читаю!!!

.

В Висагинское благочиние входит город Утена .

Название города Утена происходит от названия реки Утенайте.Утена является одним из старейших литовских городов. В 1261 году можно найти первое письменное упоминание о городе. В 1416 году здесь был построен первый костёл. В 1599 году Утена получила привилегию на торговлю. В 1655 году она пережила нашествие русских войск, а в 1812 году - пострадала от войск Наполеона. Во время восстаний 1831 и 1863 годов в городских окрестностях проходили сражения. В 1879 году пожаром было уничтожено три четверти города.

Как транспортный узел, город развивался, прежде всего, благодаря своему удачному местоположению. В XIX веке здесь было проложено шоссе Каунас - Даугавпилс.

В 1918 году Литва становится независимым государством, и в это же самое время Утена начинает бурно развиваться. За несколько лет было проложено около 30 километров улиц, построено 400 домов и 3 мельницы и 34 магазина появилось на рынке.

В городе Утена можно ознакомиться с местными достопримечательностями. Самым древним сохранившимся утенским зданием является почтовая станция, возведенная в 1835 году в стиле классицизма. Когда-то здесь бывали или меняли почтовых лошадей русский царь Николай I с сыном Александром, знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак, русский художник Илья Репин.

В Утенском уезде располагается самый старый в Литве Аукштайтийский национальный парк, богатый лесами, озёрами и этнографическими деревнями. Через город протекают речки Утенеле, Виеша, Крашуона, Раше, спокойствием веет от озёр Вижуонайтис и Даунишкис. В Утенском районе - 186 озёр. Кловинский водоём привлекает многочисленных отдыхающих.

Прекрасная природа, свежий воздух и местные достопримечательности - великолепная возможность отвлечься и насладиться чудесным отдыхом в маленьком живописном городке Утена.

В этом городке тоже есть православная церковь в честь Вознесения Христова. Православная община в городе Утена была зарегистрирована в ноябре 1989 года и начала ходатайствовать перед государственными властями о возвращении церковного дома. Протоиерей Иосиф Затеишвили совершил первое богослужение в молельном помещении в марте 1995 года. Полностью здание передали общине в 1997 году, которое было отремонтировано с помощью спонсоров. В приходе постоянных прихожан — 30 человек..

Настоятель храма иерей Сергий Кулаковский .

Священник Сергий так же является настоятелем храма в городе Зарасай .

Старинный городок, упоминается с 1506 года. В разные годы он назывался Новоалександровск, Езе́росы, Езиоросы, Эжеренай, Эжерены.

В 1836 году здесь побывал русский царь Николай I. Он был очарован местной природой и элегантностью городской архитектуры. И по этой причине царь приказал сменить название города Езеросы на Ново-Александровск в честь рождения сына Александра (встречается и другое мнение - в честь жены Александры Фёдоровны).

В 1919-1929 годах город имел официальное название Эжеренай, от литовского - «ezeras», что в переводе означает «озеро». Но в 1930 году после длительных споров было утверждено новое название - Зарасай. Но, несмотря на это, в литовской литературе 1930-х годов можно было встретить наряду с новым официальным названием прежнее.

Город Зарасай интересен своей уникальной планировкой, напоминающей восходящее солнце. Пять улиц-лучей сходятся в самом сердце города - на площади Селю, которая является одной из зарасайских достопримечательностей. Эта площадь была известна как городской центр еще в начале XVII века. Сегодняшний вид приобрела в XIX веке. Ее спроектировали русские архитекторы в то время, когда Литва являлась частью Российской Империи.

Проживает в городе менее 7.000 человек . Расположен между семью озёрами (Зарасас, Зарасайтис и другими), на шоссе Каунас — Даугавпилс, в 143 км к северо-востоку от Вильнюса и в 180 км от Каунаса.Мало кто знает, что именно в этом литовском городе родился один из руководителей белого русского движения, генерал-лейтенант Пётр Николаевич Врангель

. В 1885 году в городе была построена православная церковь в честь Всех Святых .В Зарасай, озерной столице Литвы, местные власти в 1936 году приняли решение о перенесении за счет государства православной церкви Всех Святых из центра города. Городу Зарасай, вместе с городом Шауляй, где тоже храм разрушили и перенесли, это добавило славы гонителей Христа. В 1941 году церковь сгорела и не избалованный архитектурно значимыми зданиями город навсегда лишился Божьего дома.

В 1947 году часовню на православном кладбище зарегистрировали в приходскую церковь.

В 1939 году здесь был построен православный храм Св.Александра Невского.

Первоначально небольшой деревянный храм в городе Рокишкис был построен в 1895 году на казенные средства. Но постоянный приход при храме образован только в 1903 году. Во время Первой Мировой войны в помещении храма немцы оборудовали госпиталь. В 1921 году с апреля по май совершались богослужения, но потом МВД передало храм католикам. Об этом радели католические епископ П.Карявичюс и священник М.Янкаускас еще с 1919 г. Православный храм был реконструирован в костел св.Августина для школьников.

Епархиальный Совет просил вернуть храм и его собственность. С 1933 года священник Григорий Высоцкий совершал богослужения у себя дома. В мае 1939 года была освящен небольшой, занимающий часть дома священника, новый храм во имя святого благоверного князя Александра Невского (приход получил компенсацию за старую церковь). По данным Епархиального Совета в 1937 году постоянных прихожан было 264 человека.

В 1946 году было 90 прихожан. Советской властью Александро-Невский приход был официально зарегистрирован в 1947 году. В костеле св. Августина был оборудован властями спортзал, а в 1957 году здание костела было снесено.

В настоящее время настоятелем Александро-Невского храма является священник Сергий Кулаковский.

Город расположен на обоих берегах реки Невежис (приток Немана), в 135 км к северо-западу от Вильнюса, в 109 км от Каунаса и в 240 км от Клайпеды. Общая площадь ок. 50 км².

В городе пересекаются важнейшие автомагистрали Литвы и международная магистраль «Виа Балтика », соединяющая Вильнюс с Ригой. Железнодорожные линии соединяют с Даугавпилсом и Шяуляем. Действуют два аэродрома местного значения.

В советские годы основными предприятиями Паневежиса были многочисленные заводы: кабельный, кинескопов, электротехнический, автокомпрессорный, металлоизделий, стекольный, комбикормов, сахарный. Также действовали комбинаты: молочный, мясной, спиртовой и льнообрабатывающий и швейная и мебельная фабрики. Сейчас город по-прежнему остаётся основным производственным центром. В Паневежисе находится православный храм Воскресения Христова .

Небольшой деревянный храм в честь Воскресения Господня в городе Паневежис был воздвигнут в 1892 году.

По данным Епархиального Совета в 1937 году постоянных прихожан в Воскресенском храме было 621 человек.

В 1925-1944 годах настоятелем и благочинным был о. Герасим Шорец, усилиями которого Паневежских приход стал важным центром церковной и общественной жизни. В Воскресенском храме с марта по ноябрь помещалась Сурдегская икона Божией Матери. При храме действовали благотворительное общество, которое содержало приют. Выпускались апологетические листки и т. п.

В 1945 году было около 400 прихожан. В советские времена Воскресенский приход официально был зарегистрирован в 1947 году.

До 1941 года в этом храме хранилась Сурдегская чудотворная икона Богородицы, которая ныне находится в соборе Каунаса.

В настоящее время настоятелем храма является священник Алексий Смирнов.

Название города Аникщяй связано с озером Рубикяй, занимающим территорию в 1000 гектаров и включающим в себя 16 островов. Река Аникшта берет начало из этого озера. Предание гласит, что люди, смотревшие с горы и любующиеся красотой озера Рубикяй, сравнивали его с ладонью, а речку Аникшту - с большим пальцем (kaipnykštys). По другой легенде известно, что давным-давно одна девушка стирала у озера и, сильно уколов вальком палец, начала кричать: «Ai, nykštį! Ai, nykštį!», что означает: «Ай, большой палец! Ай, большой палец!». А писатель Антанас Венуолис повествовал об Оне Никштене, утонувшей в реке, узнав о гибели любимого мужа. Именно поэтому речка, вытекающая из озера, со временем стала называться Аникшта, а городок выросший неподалеку - Аникщяй.

Некоторые писатели и ученые пытались найти около Аникщяй первую столицу Литвы - Воруту. Именно здесь, недалеко от деревни Шейминишкеляй возвышается курган, который, пожалуй, и является столицей Миндаугаса. Здесь его короновали, и это место, по предположениям, является местом расположения исчезнувшего замка Воруты. По мнению археологов, городище, его перекопы и устройство относится к X-XIV векам. По легенде, под замком располагались огромные подвалы с сокровищами, а расположенное неподалеку каменистое место - это проклятые враги защитников замка Воруты, застывшие навеки в скалах. Сейчас курган исследуется литовскими учеными. В 2000 году через Варялис был выстроен мост, а в 2004 году около кургана появилась смотровая башня

Вокруг города расположены 76 озёр!!!.

Первый деревянный храм в городе Аникщяй был построен в 1867 году. В 1873 году неподалеку от него был воздвигнут новый каменный храм в честь святого Александра Невского, который был построен на пожертвования и оборудован на казенные средства.

Во время Первой Мировой войны храм был разграблен. В 1922 году управление района просило Департамент вероисповеданий передать здания, принадлежащие приходу, школе. Но эта просьба не была полностью удовлетворена. Было отобрано только 56 гектар земли и церковный дом, в котором оборудован школьный класс, поселились учителя.

По данным Епархиального Совета в 1937 году в приходе было 386 человек. В 1946 году - около 450 человек.

Советской властью приход был официально зарегистрирован в 1947 году.

В настоящее время настоятелем храма является священник Алексий Смирнов.

В Литве, когда-то было много церквей построенных в честь св.Александра Невского, небесного заступника православных нашего края, осталось пять. Храм в городе Аникщяй, яблочной столице Литвы - каменный, вместительный, хорошо сохранившийся, досмотренный и ухоженный. К церкви дойти по улице Билюно, от автовокзала через весь город, по левой стороне,она открывается неожиданно. Над входом висят колокола, рядом вырыт колодец, а оградой церкви - теперь столетние дубы посаженных живой изгородью вокруг.Ещё один город Висагинского благочиния, Швянчёнис . Первое упоминание 1486 год. 5.500 жителей.

город на востоке Литвы, в 84 км к северо-востоку от Вильнюса.В 1812 году с приближением Наполеона император Александр и сопровождавшие его военачальники оставили Вильну и остановились в Свенцянах. В конце того же года при отступлении из России в Свенцянах останавливался Наполеон со своим войском. Город упоминается в романе Льва Толстого «Война и мир» .

Православная церковь Святой Троицы

построена в местечке была в конце девятнадцатого века. Это некогда очень красивый храм. Белоголубые стены, множество куполов, православные кресты. К сожалению, сегодня Свято-Троицкая церковь вШвенчёнисе выглядит очень скромно, с внешних стен в некоторых местах облетела штукатурка, двор чистый, но без особых украшений. По-всему видно, что православных в городе либо значительно меньше, чем католиков, либо - это наиболее бедная часть населения.

Настоятель храма, протоиерей Дмитрий Шляхтеноко .

Так же в Висагинском благочинии расположено пять сельских храмов. 4 из них обслуживает батюшка Алексей Смирнов из Паневежиса.

Местечко Рагува

. Храм в честь Рождества Богородицы.

Небольшой каменный храм в местечке Рагува был воздвигнут в 1875 году на казенные средства.

В 1914 году было 243 постоянных прихожан. После Первой Мировой войны церковное хозяйство в Вельжисе было конфисковано земля была отдана школе, молочной фабрике и местной администрации, а в церковном доме поселились учителя. Храм был приписан к Паневежису.

По данным Епархиального Совета в 1927 году в окрестностях было 85 православных.

Советской властью храм был официально зарегистрирован в 1959 году. Тогда число прихожан было всего 25-35 человек. Священник раз в месяц приезжал из Паневежиса. В 1963 году местные власти предлагали закрыть приход. Храм не закрыли, но богослужения велись нерегулярно, иногда раз в несколько лет.

Храм во имя святителя Николая в местечке Гегобросты построен в 1889 году для русских колонистов, которым еще в 1861 году было роздано около 563 гектар земли (поселение было названо Никольское).

По данным Епархиального Совета в 1937 году было 885 постоянных прихожан, приход имел настоятеля. В 1945 г. было около 200 прихожан. Советской властью приход был официально зарегистрирован в 1947 году. В 1945-1958 годах настоятелем был протоиерей Николай Гурьянов

впоследствии будущий старец прославившийся на острове Залюс, позже священник приезжал из Рокишкис и Паневежиса.

Православный храм. Построен по поручению виленского владыки архиепископа Никандра (Молчанов)

. Работы по возведению начались в 1909 году. По желанию местных жителей церковь освящена во имя священномученика Никандра, епископа Мирского. Освящена 18 октября 1909 года Вилкомирским (Укмяргский) благочинным протоиереем Павлом Левиковым, при большом присутствии крестьян из окрестных деревень и в присутствии членов Паневежского отдела Союза Русского народа.

Деревянный храм в местечке Лебенишки был воздвигнут в 1909 году на средства купца Ивана Маркова, который пожертвовал на строительство 5000 рублей. Тогда в Лебенишках жило около 50-ти русских семей, которые выделили под храм около двух десятин земли. Царской властью был дан лесоматериал.

В 1924 году 150 православных окормлял священник из Гегобрасты. В 1945 году было около 180 постоянных прихожан.

Советской властью приход был официально зарегистрирован в 1947 году. Настоятелем до своей смерти в 1954 году был священник Николай Круковский. После чего священник раз в месяц приезжал из Рокишкиса.

Литургии в Свято-Никандровской церкви совершаются только один раз в год - в престольный праздник. Расходная статья храма всего одна - плата за электричество.Местечко Интурки . Покровская церковь.

Каменный храм в честь Покрова Божией Матери в местечке Интурки был построен в 1868 году на средства царской власти (10 000 рублей), выделенные ею после подавления польского восстания в 1863 году.

По данным Епархиального Совета в 1937 году было 613 постоянных прихожан. В Покровском храме в 1934-1949 годах служил исповедник о.Петр Соколов, отбывавший срок в лагерях НКВД с 1949 по 1956 год.

1946 году было 285 прихожан. Советской властью храм был зарегистрирован в 1947 году.

Заболотнее место.

Просторный каменный храм в местечке Ужпаляй был воздвигнут для русских колонистов, переселенных на места сосланных участников восстания 1863 года. Генерал-губернатор М Н.Муравьев выделил средства для строительства храма из фонда контрибуции сосланных.

Во время Первой Мировой войны богослужения были прерваны, здание храма не пострадало. В 1920 году богослужения в Никольском храме возобновились. Сначала Ужпаляйская община была приписана к Утенскому приходу. С 1934 служил постоянный настоятель.

По данным Епархиального Совета в 1937 году было 475 постоянных прихожан. В 1944 году из-за военных действий здание повреждено.

В 1945 году было около 200 прихожан. В советские времена храм был официально зарегистрирован в 1947 году. Но уже летом 1948 года решением Утенского Исполкома приход был закрыт, в здание храма было складировано зерно. Но из-за протестов верующих и уполномоченного Совет Министров это закрытие не санкционировал. В декабре Никольский храм был возвращен верующим.

Вновь назначенный в литовский сельский приход пастырь иеромонах Давид (Грушев)

родом из Рязанской губернии возглавил борьбу церковной общины за храм.

22 декабря 1948г. общине Никольскую церковь вернули, и прихожане под руководством иеромонаха Давида приводили храм в порядок - после использования церкви в качестве зернохранилища остались вопиющие следы: все стекла в рамах выбиты, клиросы разбросаны, хранившееся на полу зерно смешалось со стеклом. По воспоминаниям одной из прихожанок, тогда девочки-подростка, ей приходилось вместе с другими детьми очищать пол от многослойной плесени и скоблить его до ссадин на пальцах.

В Литве в то время было трудное время: по лесам то и дело вспыхивала перестрелка, батюшке приходилось по просьбе их родных что ни день отпевать убиенных православных.

"Лесные братья" забирали у людей продукты, советские агитаторы записывали хуторян в колхозы. Когда селяне спрашивали о.Давида, отказываться ли им от привычного хуторского житья в пользу колхоза, он рассказывал людям по совести о том, что знал о коллективизации на своей родине на Рязанщине.

В 1949 году иеромонах Давид был арестован и в 1950 году умер в лагере НКВД.

Из показаний "свидетелей":

"Когда я убеждал о.Давида агитировать хуторян вступать в колхоз, он возражал: "Вы хотите, чтобы люди в Литве голодали и ходили с торбами, как колхозники в России, которые пухнут с голоду?"

"15 апреля 1949г. утром я подошел к попу Грушину у церкви и попросил его не делать религиозных обрядов [отпевания] над убитым бандитами младшим лейтенантом милиции Орловым Петром. Поп наотрез отказался послушаться, ссылаясь на просьбу отца убитого Орлова похоронить его по-церковному.

Я стал ему объяснять, что погибших работников милиции мы будем хоронить с воинскими почестями. На это Грушин ответил: "Вы что, хотите его похоронить без отпевания, как собаку?"...

.

Владимир Кольцов-Навроцкий

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ЛИТВЫ

Заметки паломника, на проездных билетах

В Литве когда-то было много церквей построенных в честь св.Александра Невского, небесного заступника православных нашего края. Осталось пять, и одна из них в городе Аникщяй, яблочной столице Литвы - каменный, вместительный, хорошо сохранившийся, досмотренный и ухоженный храм, возведенный в 1873 году. К церкви дойти от автовокзала через весь город, по левой стороне, по улице Билюно дом, 59. Она открывается неожиданно. Над входом висят колокола, рядом вырыт колодец, а оградой - теперь столетние дубы посаженные живой изгородью вокруг.

Храм в городе Кибартай, по улице Басанавичус 19, с 1919 года стал католическим костелом, но прихожане не смирились и жаловались в разные министерства, Сейм и президенту Республики. Редчайший случай – добились. Кабинет Министров в 1928 году принял решение церовь св.Александра Невского православным - вернуть. Во времена СССР на железнодорожном направлении Калининград-Москва к этой церкви под видом экскурсий подъезжали иногда полные автобусы бабулек - фронтовичек из соседней не оцерковленной Калиниградской области, и пока родители малышей строили светлое будущее коммунизма, они крестили здесь своих внуков, резонно считая, что это соседняя республика и сведения потом “не поступят куда-надо“. Храм красавец,возведенный в 1870 году, единственный по своей архитектуре в крае, стал кораблем спасения многим и россиянам и русским Литвы. Теперь это пограничный город и церковь лишилась значительной части своих прихожан.